El petróleo ha sido una fuente de energía abundante y barata desde principios del siglo XX. Gracias al petróleo conocimos una gran expansión industrial, el nacimiento del vehículo a motor, la aviación comercial, la marina mercante, la industria de las armas y dos guerras mundiales. Hemos visto también, sobre todo a partir de la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, la expansión explosiva del automóvil, la industria química, el transporte por carretera y la minería. Un crecimiento brutal que hemos identificado con el «progreso» y al que hemos llegado a acostumbrarnos.

Pero en los 70 empezó a desvanecerse la ilusión de que podríamos disponer de una energía infinita. Estados Unidos alcanzó el pico de su producción de petróleo crudo, allá por el año 1973, y ese mismo año se fundó la Opep en respuesta al apoyo de las potencias occidentales a Israel. Uno tras otro, todos los países productores de petróleo fueron alcanzando el pico de su producción. Algunos productores pequeños agotaron sus reservas y dejaron de extraerlo.

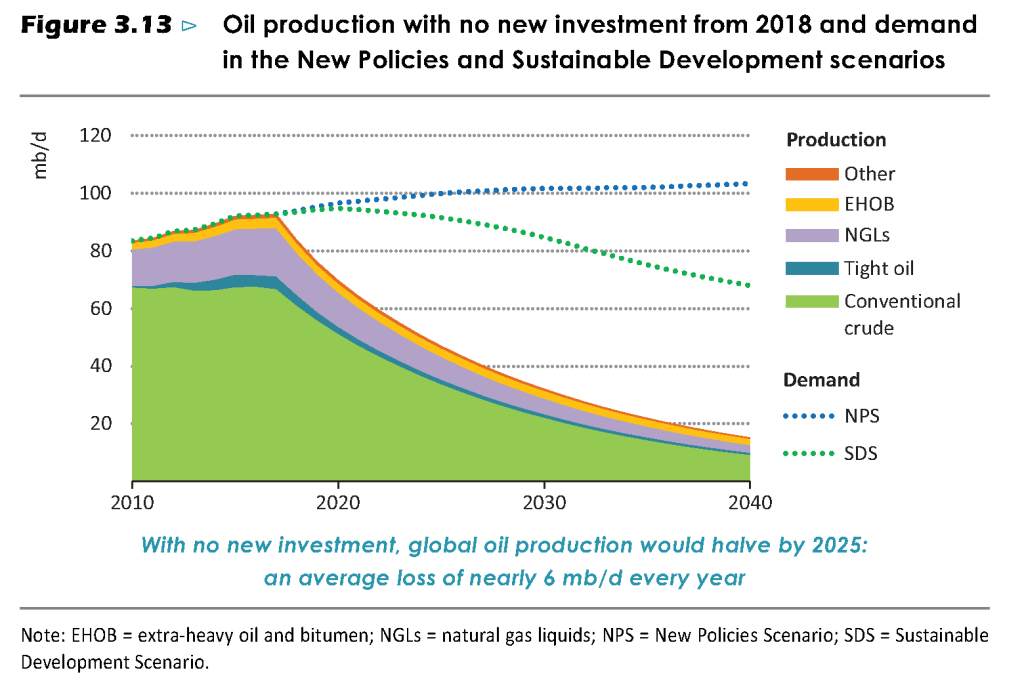

Hoy el petróleo es aún el rey de los combustibles fósiles y la principal de nuestras fuentes de energía. Pero ya va quedando menos petróleo decente. El crudo que se extrae es cada vez de peor calidad, más sucio y más difícil de obtener, en regiones polares o en yacimientos submarinos a gran profundidad. Ya no es una inversión rentable. Por eso, la IEA advierte que sin fuertes inversiones adicionales, tendremos un déficit de producción del 84% en 2040. Y hay evidencias de que los principales derivados líquidos del petróleo van escasear, especialmente el Diesel y los fuelóleos.

Qué pena, ¿no? Sustituir el petróleo como fuente de energía es muy difícil. El petróleo es energía solar concentrada, con una gran densidad energética y listo para ser usado. Sus sustitutos son un completo desastre: las arenas bituminosas sólo producen básicamente alquitrán ligero, los biocombustibles consumen más energía fósil en su producción que la que entregan en el motor, el hidrógeno gris se obtiene de un hidrocarburo modificado con agua a alta temperatura y presión y su producción emite grandes cantidades de CO2. El hidrógeno verde, que ha sido elegido como la gran esperanza de la industria como sustituto del petróleo en las aplicaciones que requieren altas energías, necesita electricidad barata, procedente de macroplantas eólicas y solares, electrolizadores de alta eficiencia (que aún no tenemos) y grandes cantidades de agua de calidad (que tampoco tenemos).

Con la energía fósil, abundante y barata, hemos construido una civilización industrial que crece sin parar, que nos ofrece productos y servicios para consumir sin límite. Hemos cubierto el planeta con una densa red de transporte por tierra, mar y aire, hemos transformado las ciudades en un conjunto de áreas especializadas, ya sean comerciales, lúdicas, residenciales o industriales, que se han dispersado por el territorio porque, gracias al automóvil privado, ahora podemos vivir fuera del casco urbano, trabajar en una empresa situada en un parque empresarial de una población más o menos lejana o pasar un día de compras en un área comercial y de entretenimiento a 20 kilómetros. Pero nuestros principales logros han sido calentar el planeta hasta poner en peligro nuestra propia existencia, explotar los recursos minerales hasta su agotamiento y acabar con muchas especies animales y vegetales que nos resultaban molestas.

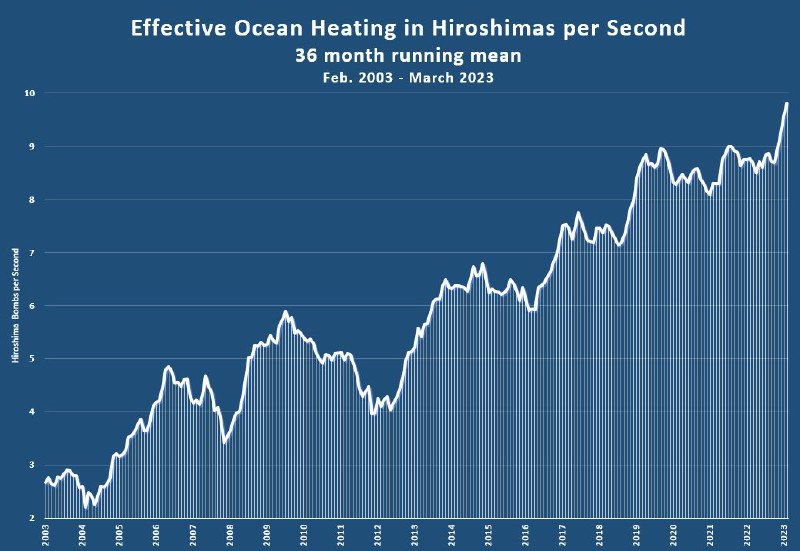

Y es que nuestra civilización se ha topado con la triste realidad de que la Tierra, nuestro planeta, tiene límites. Nos hemos dado cuenta de que la atmósfera es un milagro, un tenue velo de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua, que la envuelve y nos permite vivir, y que no existe en ningún otro planeta. Nuestro organismo no puede sobrevivir, desafortunadamente, sin unos insumos básicos de agua limpia, alimentos sanos y aire limpio que nos proporciona la naturaleza. También nos hemos topado con las leyes físicas, como la ley de la gravedad, que no podemos esquivar. Pero, sobre todo, no podemos zafarnos del maldito Segundo Principio de la Termodinámica, que dice que todas las transformaciones energéticas son disipativas, es decir, que no existe la máquina perfecta capaz de transformar la totalidad de la energía suministrada en energía útil y que la diferencia entre ambas se disipa siempre en forma de calor.

A veces me preguntan, cuando doy una clase o imparto una charla sobre energía, cuánto falta para disponer de la energía de fusión nuclear, ya saben esa energía del futuro, en teoría inagotable y limpia. Para demostrar su viabilidad las naciones ricas emprendieron en 1986 el proyecto ITER, una aventura tecnológica tan ambiciosa y costosa que siempre está a una distancia de treinta años más para completarla. Mi posición al respecto, además del escepticismo sobre la viabilidad de reproducir la reacción solar en la Tierra, es la esperanza de que fracase.

Si tuviéramos una fuente de energía más abundante que los combustibles fósiles, ¿qué podríamos hacer? Podríamos generar infinita energía eléctrica, fabricar cemento y metales sin límite para construir más y fabricar más productos. Podríamos producir hidrógeno verde para la industria intensiva y el transporte pesado, producir fertilizantes nitrogenados sin límite, ampliar la minería para extraer miles de toneladas más de tierra y piedras en busca de los metales que deseamos. Si la energía fósil, que sólo nos ha durado algo más de 100 años, nos ha permitido poner en peligro la vida en el planeta, ¿qué podríamos hacer con una fuente de energía infinita y barata? Pues podríamos hacer hervir el mar y acabar con todo rastro de vida en la Tierra.

Bendita escasez

Luis González